- Read Time: 1 min

Ein Blick zurück:

Gefahren wurde bereits zu einem Zeitpunkt als noch niemand

an das Reiten dachte. Man schrieb etwa das Jahr

4000 v. Chr. als zum ersten Mal Rösser im Zweistromland

des Euphrat und Tigris, dem heutigen Irak, angespannt

wurden. Das Rad war erfunden und Pferde, bzw. zunächst

sogenannte Onager (Halbesel), vor den Wagen gespannt.

Lasten und Personen konnten von nun an über grössere

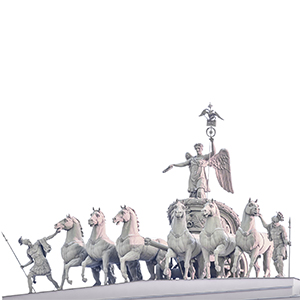

Strecken transportiert werden. Danach kam die Zeit des

Streitwagens. Bei der Schlacht von Kades (1296 v. Chr.)

standen 3500 hethitische Streitwagen bereit und weitere

1000 in Reserve. Später kamen die Zeiten, nach der

sich der Fahrsport noch heute sehnt: Fahren war bei den

Griechen und Römern eine Olympische Disziplin. Von

allen Teilnehmern der Olympischen Spielen, genossen

die Fahrer das höchste Ansehen. Olympiasieger im Fahren

wurden Ehrenbürger ihrer Stadt und hatten materiell

ausgesorgt. Für die Champions von heute ist dies alles undenkbar.

Bedeutung erlangte das Fahren zunächst alleine

in den Bereichen Transport oder Reisen. Wichtig waren sie

auch für das Militär.